65 лет назад, в 1958 году, в СССР была издана повесть английского писателя Джерома К. Джерома "Трое в лодке, не считая собаки". Мгновенно эта книжка стала любимой у советских читателей и разлетелась на цитаты. Переводчиком с английского в аннотации значилась Эльга Линецкая. И очень немногие знали, что на самом деле переводил Джерома ее бывший муж – Ионатан Линецкий. Он тогда лишь недавно освободился из сталинских лагерей,-- и издательство боялось сотрудничать с бывшим зеком.

Эльгу и Ионатана Линецких посадили одновременно, в 1933-м году, по делу философского кружка, который чекисты объявили "молодежной конттреволюционной группой".

Сначала забрали Эльгу, а Ионатан, кружок этот не посещавший, пришел в НКВД сам и попросил лучше арестовать его. Арестовали и его. В сталинских лагерях он провел почти 20 лет, там же выучил английский.

Дочь Ионатана Линецкого Алла Борисова-Линецкая рассказала корреспонденту Север.Реалии историю своего отца и перевода книги "Трое в лодке", который многие до сих пор считают лучшим.

– Переводов "Трое в лодке" было огромное количество, но тот перевод был один из самых любых и в СССР, да и потом. Я на этой книге выросла. Иногда я пыталась сравнивать отрывки из разных переводов и всегда поражалась, насколько перевод моего детства все-таки ярче, смешнее, ироничнее. Я же помню папины интонации. У меня всегда эта книга звучала папиным голосом, он мне читал вслух с раннего детства. Для него участие в этом проекте тоже было огромным делом и достижением. Года три назад я прочитала очередной восторженный отзыв об этом переводе, о том, какая это была замечательная переводчица Эльга Линецкая – она действительно была замечательной.

– В русском переводе "Трое в лодке" вышла в 1958 году, я родилась через год. А папа мой родился в 1909 году в Украине, в Елизаветграде, потом они переехали в Одессу, где прошли его детство и ранняя юность. Он Ионатан Линецкий, но его называли Натан, сокращенно, и мне в свидетельстве о рождении записали отчество Натановна, чтобы мне было проще в детстве. Его часто называли Натаном Евсеевичем.

– А из какой он был семьи?

– Я поздний ребенок, бабушку и дедушку с его стороны не застала. Но знаю, что дедушка был агрономом, работал на организацию "Джойнт". Он рано погиб, папа был еще совсем мальчиком. Это была трагическая история: его задавила лошадь. Вскоре после этого мой папа уехал из дома, у его мамы началась другая семейная история. С ней в Одессе осталась папина сестра, еще маленькая. Она его обожала, и папа ее воспитывал на отдалении, писал ей письма, объяснял, что надо читать, всячески ее образовывал. Она тоже замечательный человек, ее звали Лия Евсеевна Ковалева, она была очень известным в Питере учителем литературы. Папа приехал в Ленинград, поступил в замечательный институт ЛИФЛИ. Там он познакомился с Эльгой, своей будущей женой, им было по 17 или 18 лет, и вскоре он на ней женился. Она ходила в философский кружок, где изучали Канта. Это была такая элитарная тусовка, туда был внедрен осведомитель, в 1933 году всех арестовали, включая Эльгу. А папу – нет, он в этот кружок не ходил и, насколько я поняла, даже не очень о нем знал.

Как только ее арестовали, папа тут же отправился в Большой дом. Это зафиксировано, есть книжка об этом деле и об Эльге Линецкой. Я видела там выписки из материалов дела, там четко написано, что он сам пришел в Большой дом и заявил, что полностью отвечает за взгляды своей жены, и если кого-то надо арестовывать, то его. Такой вот идеализм, такой романтический поступок. И его действительно арестовали, потом осудили. В материалах дела было написано, что он на допросах никого не назвал, держался очень хорошо. А Эльга была из довольно известной семьи, они давно жили в Ленинграде, и нашлись влиятельные родственники, которые сумели похлопотать, и ее довольно быстро выпустили.

– А за Ионатана не заступились?

– Нет. Он был осужден на несколько лет лагерей. Я думаю, жизнь ему спасло то, что это был 1933 год, а не 1937-й. Эта ранняя посадка, возможно, оградила его от немедленной смерти, как это часто потом бывало, от расстрела.

– Он же все равно стал потом так называемым повторником?

– Видимо, да, я деталей не знаю. Сначала были лагеря, потом поселение, потом, возможно, снова лагерь. Работал он на никелевых рудниках. У меня сохранились его бумажки, видимо, из лагеря, где написано, что он начинает разнорабочим, потом его постепенно повышают, потому что он все время что-то изобретает, придумывает технические усовершенствования. Хотя технического образования у него не было, но еще в Одессе он успел закончить какое-то училище. И тут его технический талант проявился, первые его изобретения были в лагерях. И там его повышали, выписывали поощрения за ударный труд. После поселения у него была ссылка, список городов, где он мог жить, который все время менялся. Папа был очень скрытным в этих темах, мама мне рассказывала, что он жил в довольно крупном городе, его брали в научно-исследовательский институт, ему очень нравилось, а потом приходило предписание в 24 часа покинуть город. Вот так его мотало.

– То есть это было не один раз?

– Не один. В его биографии сказано, что Эльга жила с ним в ссылке, я этого не помню. Я помню, что она приезжала, потом уезжала обратно в Ленинград, где у нее развивалась очень успешная переводческая карьера. Мне кажется, за годы такой жизни какая-то нить порвалась между ними. После смерти Сталина он вернулся в Ленинград, жил в доме ее родителей, был очень привязан к ее семье. В 1958 году он встретил мою маму – в доме, где были общие родственники.

– Это была очень большая и очень сильная любовь с обеих сторон сразу, мама забеременела, потом я уже родилась, а он все находился между двумя семьями. Он был очень привязан и к Эльге, к ее отцу, ее семья практически воспитала его, усыновила. Когда я родилась, он с первых дней участвовал во всем, приносил еду, лекарства, метался между двумя семьями.

Однажды я заболела, он разговаривал по телефону с мамой, спрашивал, как дела, как температура. Эльга взяла трубку параллельного телефона – и узнала обо всем. И сказала, чтобы он сделал выбор. И он с одним чемоданом пришел в коммунальную квартиру, где жила мама с бабушкой, с сестрой и со мной.

– А как ему жилось в Ленинграде после лагерей и ссылок?

– Папа очень долго не мог найти работу, потому что должен был сообщать, что он судим. И когда это стало совсем невыносимо, он написал, уже после реабилитации, письмо в КГБ – имеет ли он право не писать о своей судимости. Ему ответили: имеет. И его сразу взяли на большой молочный завод, где он проработал до самого ухода на пенсию. Поскольку у него не было высшего технического образования, он работал инженером-конструктором. Он не мог делать карьеру по всем причинам сразу: и из-за отсутствия диплома, и из-за своих имени и фамилии. Он числился конструктором, но занимался изобретательством. Множество его изобретений были внедрены по всей молочной отрасли Советского Союза. Как правило, они были подписаны несколькими именами, он был "паровозом", они шли за ним.

– И делали карьеру, как это было принято.

– Конечно. Потому что его талант был неоспорим. Я видела, как к нему относятся коллеги, они приходили к нам домой, и главный конструктор завода, и все они на него молились. Это был человек уникальных разносторонних способностей.

– Главная его страсть была к литературе, к поэзии, он делал книги, печатал сам на машинке, изготавливал поэтические сборники, научился переплету. У меня стоит несколько таких книжек, переплетенных им, – поэзия Серебряного века. Бродского перепечатывал, старые антикварные книжки, Ходасевича, например, заново переплетал. Книги были его божеством. Родители совсем не были религиозными людьми, я думаю, их религией в каком-то смысле была литература. У него жизнь разделялась пополам: работу он тоже обожал, будучи конструктором от бога. Когда пришла фирма "Тетрапак", папа внедрял в Ленинграде эту технологию, треугольные молочные пакеты. Всегда ходил с маленькой логарифмической линейкой. Когда мы провожали его друга, главного конструктора, тоже еврея, уезжавшего в Америку, он пришел к нам, и папа ему торжественно подарил свою логарифмическую линейку, и тот плакал, я помню эту сцену, – говорит Алла Борисова-Линецкая

Получить представление о том, сколько усовершенствований для производства и изобретений сделал Ионатан Линецкий, можно из списка его патентов. Это и установка для автоматической безразборной мойки оборудования, и индикатор прозрачности молочно-водяной смеси, и установка для тепловой обработки и очистки молока, и многое другое. При этом, по словам дочери изобретателя, все новации, придуманные им на лагерном производстве, естественно, остались без патентов, так что список этот далеко не полный.

– Кстати, в 70-х годах у нас был обыск, – вспоминает Алла Борисова-Линецкая. – Кто-то настучал, что у нас хранятся какие-то книги – не те, которые нужны. Папу вызывали в Большой дом, забрали эти книги, хотя непонятно почему – это были воспоминания о Пастернаке, еще что-то. На самом деле у нас был и Солженицын, и другое запрещенное, но, видимо, родители понимали, что может быть обыск, и самое одиозное спрятали. Но почему-то придрались к воспоминаниям о Пастернаке. Папа пришел в Большой дом и сказал: "А книги-то вы мне вернете?" На него посмотрели с большим удивлением, но книгу вернули, со штампом, что одобрено, цензурировано.

– А если вернуться к переводам – где папа так хорошо выучил английский язык? Он же в институте недоучился.

– Английский он учил в лагерях, поставил себе такую задачу. Он прекрасно читал, переводил, понимал – а говорить не мог, видимо, не было практики, и за границей не был ни разу. Он никогда не бывал в Англии, дух которой так точно воспроизвёл, переводя Джерома.

– А как же он получил этот перевод Джерома?

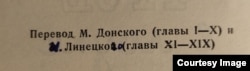

– Эльга хотела ему помочь, нужна была подработка, к тому же это его безумно интересовало. Книга вышла в 1958-м, значит, он начал переводить где-то годом раньше. Она была уже тогда членом Союза переводчиков, а неизвестному человеку такой заказ не дали бы. Она получила заказ и отдала ему. На этой книжечке написано: "Перевод М. Донского и Э. Линецкой". Здесь мои родители переправили: "И. Линецкий".

– Для них было важно, чтобы это было хотя бы дома – сохранить авторство. Папа с Донским книгу ровно пополам разделили, потом друг друга редактировали. Но я хорошо помню папину интонацию, и у меня такое ощущение, что его редактура была определяющей, я слышу это стилистически. Мне кажется, что это прекрасный перевод, хотя, конечно, это школа 60–70-х, когда главное было не дословность и скрупулезность, а сохранение интонации, стиля, смысла.

– Сейчас критерии изменились?

– Сейчас многие за это критикуют, скажем, перевод "Над пропастью во ржи" Райт-Ковалевой. Что касается "Трое в лодке", мне кажется, это было сделано очень тонко. Помните, когда герой читает список болезней, и ему кажется, что он болен всем, кроме… И тут наши переводчики пишут "кроме родильной горячки". Ведь родильной горячкой могла заболеть только женщина. В английском варианте там "колени горничной", в других переводах "вода в коленях", то есть болезнь горничных, мужчина заболеть ею не мог. Но для нашего читателя это было неочевидно, комический эффект пропадал. Родильную горячку придумал именно папа, я точно знаю, он мне рассказывал.

– Папа потрясающе знал классическую музыку, любил ее, слух имел абсолютный, мог подойти к пианино и подобрать любую мелодию, хотя никогда не учился играть. Я думаю, он слышал музыку текста. И оба эти переводчика искали, как сделать, чтобы было смешно. Отсюда эта деталь – когда сыр, который они перевозят, ужасно пахнет, появляется этот "слабый аромат дыни". Или то место, когда они пытаются разбить банку с ананасовым компотом, у них никак не получается, они промахиваются, и "соломенная шляпа – вот что спасло жизнь Джорджу". Тут надо слышать, как это по-русски прозвучит, чтобы было и красиво, и смешно, и аутентично.

– Английский юмор перевести не так просто, – замечает Линецкая. – Я сравнивала отрывок про то, как вешает картину дядюшка Поджер. Это настолько точно и смешно у них выглядит – несравнимо с другими переводами. Я, конечно, необъективна, я выросла на этой книжке, мне ее читали перед сном.

– Ко мне приезжала двоюродная сестра, мы не хотели пить молоко, папа усаживал нас, и мы пили, только если он читал нам любимую историю, как они собирались в дорогу, и он прекрасно читал. И, что поразительно, зная текст чуть ли не наизусть, каждый раз смеялся. В 1966 году он получил следующий крупный заказ, тоже через Эльгу, большой роман Гилберта "Камни его родины", тоже очень популярный. Можно сказать, что за гонорар от этой книги мы сумели купить кооперативную квартиру, во всяком случае, внести первый взнос – такие тогда были гонорары. Поэтому в нашей новой квартире висел большой портрет Эдварда Гилберта, очень интересного писателя. Это, по-моему, первый переводной роман, где главный герой наполовину еврей, наполовину ирландец – это всячески подчеркивается. Это был прорыв в переводной литературе, когда эта тема зазвучала открыто – и про антисемитизм, и про то, как герой с этим справлялся, как к этому относился. А вообще это роман про архитекторов. Я вспоминаю раннее детство, папа сидит за огромным старинным бюро, обложенным архитектурными справочниками, журналами "Архитектура США", там ко всем главам есть пояснения, связанные с архитектурой. Этот роман тоже вышел под именем Эльги Линецкой.

– Не было возможности потом раскрыть, кто на самом деле переводил?

– Я думаю, папа, человек абсолютно непрактичный, как и многие в то время, даже не задумывался, чтобы заработать на дальнейших переизданиях. Он получил гонорар – а что "Трое в лодке" потом переиздавались миллион раз, ну и что из этого. Еще совсем недавно мне написали из какого-то российского издательства, спросили, знаю ли я потомков Эльги Линецкой, они хотят переиздать "Трое в лодке". Забавный вопрос. Прямых потомков точно нет, у нее детей не было. Поэтому я и молчала, что ни черновиков, никаких документальных свидетельств не сохранилось. Есть только некая россыпь рассказов Джерома, Льюиса, которые выходили иногда с его именем. Только что-то мелкое, но не большие романы. Потом их пути с Эльгой разошлись, таких проектов они уже не делали. Он до последнего продолжал работать на заводе, даже на пенсии туда приходил. И умер в заводской проходной – он сердце надорвал еще на никелевых рудниках, у него бывали сердечные приступы, и в тот раз его не спасли. Но всю жизнь он жил очень наполненной жизнью внутренней, духовной.

– Умер в 72 года, столько времени проводил на заводе, ведь быть инженером-изобретателем, отвечать за производство – это же занимает столько времени и сил. Как его хватало на классическую музыку, на переводы, которые тоже страшно много времени отнимают?

– Я думаю, он воспринимал это как радость, как удовольствие, как воздух, необходимый для жизни. Наверное, это пошло оттуда, из лагерей. Я слышала от многих, что музыка спасала. Классическую музыку передавали по радио, они ее слушали постоянно. Там же было много образованных людей, он мне говорил, что его научили слушать классическую музыку. Он пытался и меня к этому приобщать. Притащил домой огромный магнитофон, когда они только появились, и мы с ним экспериментировали.

– Он не говорил, кто его там учил слушать музыку?

– Нет. Я лет до 15–16 вообще ничего не знала, как будто этой части жизни не было. Не знала, что он был первый раз женат, не знала, что сидел, ничего не знала. Уже потом, когда мне кое-что рассказали, я начала сопоставлять, вспоминать свое раннее детство: почему, когда я в той коммунальной квартире на Литейном не вижу папу? Да потому что он там не жил, приходил и уходил. Потом, когда они поженились, мне сделали повторное свидетельство о рождении: сначала я была Штейн, по маме, а потом стала Линецкой.

– Папа переводил до самой смерти?

– Он потом перестал переводить, наверное, здоровья все-таки не хватало на все. Он все вкладывал в меня, я для него была центром мироздания. Он мечтал о ребенке, он получил ребенка очень поздно, я родилась, когда ему было 50, и уже все было сконцентрировано на мне.

– Как вам повезло.

– С другой стороны, большая разница в поколениях сказывалась. Например, когда я была подростком, папа не понимал, почему я хочу завиваться, он говорил: “Надо не завиваться, а развиваться”. Он писал мне большие письма – что надо читать критическую литературу, слушать не эстраду, а классическую музыку. Он пытался в меня вложить все то, что давало ему силы, поддерживало. Он не очень понимал моих тинейджерских увлечений, хотя, когда появился Галич, мы слушали вместе Галича, потом читал Бродского, переплетал его книгу. Но чего-то он не воспринимал. Когда я слушала пластинку Джо Дассена, это ему очень не нравилось. Конечно, папа меня сформировал во всех смыслах. Он очень хотел, чтобы я писала, и мне жаль, что он не застал того момента, когда я начала писать, работать журналистом.

– Но что-то ему все же удалось вложить?

– Очень много во мне от него, включая характер. Папа был довольно скрытным человеком, вещь в себе. Наверное, и лагеря сказались, травма, которую сложно преодолеть. Мама его обожала, оберегала, вокруг него витала, ухаживала за ним. Папа был идеалом для всех ее подруг и друзей. Мама хотела, чтобы он участвовал в их встречах, а ему было сложно поначалу. Она работала в школе, и, когда приходили друзья, учителя, он садился за свое бюро спиной. Квартирка была маленькая, деваться было некуда. Но постепенно она его социализировала, потом он бывал центром внимания. Когда он начинал рассказывать, тишина была гробовая. Он мог рассказывать о чем угодно: о литературе, о политике, он слушал, конечно, все голоса, Би-Би-Си, "Голос Америки", среди своих это все обсуждалось активно. Конечно, страх был огромный. Каждый раз, с самых первых лет моей учебы, мне внушалось: только не говори это в школе, ни в коем случае не рассказывай.

– Сейчас многие уехавшие объясняют : мы не хотим говорить нашим детям "только не говори это в школе".

– Когда я сейчас читаю про все эти противостояния между уехавшими и оставшимися, каждый раз я думаю, что мои родители никогда не хотели уехать, не было мысли даже, хотя вокруг люди уезжали, и у них была такая возможность, но у папы не было этой идеи никогда.

– Они любили страну?

– Да, любили. Мама была ужасно увлечена своей школой, прекрасной 99-й школой Выборгского района. Забавно, но там процентов 70 было евреев. Это было то место, где директриса их принимала, что было редкостью. Они там смеялись, что у них есть Вайншейтн и Файншейтн, а теперь появилась просто Штейн. Мама жила школой, до сих пор я общаюсь с ее любимыми учениками, которые ее обожали. Конечно, она несла детям весь свет, который несли всегда наши интеллигенты, и дети вырастали с этим светом. А мама его во многом получала от папы, хотя она сама тоже закончила университет, была филологом, но все-таки у папы было гораздо больше знаний и потрясающая память. Когда я начала учиться в институте, он брал список моих книг на семестр, все их читал, перечитывал, чтобы мне и моим подругам перед экзаменом пересказать то, что мы не успели прочесть, – всю античную, всю зарубежную литературу.

– В каком институте вы учились?

– В педагогическом, имени Герцена, на русском языке и литературе. Так что он со мной прошел весь институт, подпитывая своими знаниями то, что мне там давали. Знания у него были энциклопедические, потрясающая память до последних дней.

– Откуда такие знания? Его же взяли в 1933-м.

– Книги, чтение, самообразование. Очень много дала семья Эльги, они много читали, давали ему книги. Как рассказывала моя тетя, у Эльги была довольно снобская компания переводчиков, литераторов, к папе они относились немножко снисходительно, там у него не было такого ореола, как в мамином кругу. Может, потому что он не был так системно образован, как они, не сделал такую карьеру, как Эльга, по всем этим пунктам они его, кажется, немножко давили. А при маме он расцвел, был непререкаемым авторитетом. Мама его любила без памяти. Когда он умер, для нее все закончилось, она никогда не думала ни о ком другом. Единственное, что ее спасло, – это рождение моего сына, дальше она вкладывала все уже в Даню. Даня многое взял от папы, во всяком случае, у него потрясающий талант к технике, он может руками сделать все что угодно.

– Жалко, что ваш папа так мало рассказывал и не назвал никого из лагерных друзей.

– Он не хотел никогда ничего рассказывать. Если бы он прожил дольше – это были уже 1980-е, страха уже такого не было, и я уже была старше. Я ведь тоже не расспрашивала, может, потому что и мне казалась не совсем приемлемой такая история. Честно говоря, я уже не помню, что я в 20 лет думала по этому поводу. Но, если бы мы дошли до моих 30, я думаю, я бы сумела его разговорить и расспросить. Но, к сожалению, не удалось, – говорит Алла Борисова-Линецкая.